□ 程 伟 文/摄

在现代尘世中,人们恒久地寻觅着一方静谧之地,让心灵得以片刻栖息。杨家堂古村落,正是这样一个令人心驰神往之所。它隐匿在浙南山区的一隅偏远之地,仿佛被时光轻轻遗忘,却又满载着历史与文化的醇厚韵味。

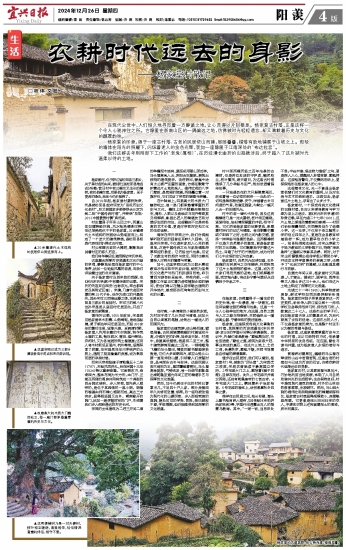

杨家堂的印象,源于一座古村落:古老的民居依山而建,层层叠叠,错落有致地铺展于山坡之上。斑驳的墙体在阳光的照耀下,闪烁着迷人的金色光辉,犹如一座隐匿于江南深处的“布达拉宫”。

我们这群去年刚刚卸下工作的“老兔(属相)”,在历经漫长曲折的山路跋涉后,终于踏入了这片被时光温柔以待的土地。

一

杨家堂村,位于浙江省松阳县三都乡,关于其村名的由来,据《浙江省松阳县地名志》所载:昔日村中有三棵交叉生长的樟树,故初名樟交堂,后更名为杨家堂。至于更名的缘由,我至今仍未能明了。

自2010年起,杨家堂村屡获殊荣,先是被松阳县政府评定为“县级历史文化名村”,后又被国家多部委联合认定为第二批“中国传统村落”,并荣获“发现·2013中国最美村镇”典范奖。

村庄置身于环形山凹之中,两翼山峦如臂膀般环绕,风水格局清晰可辨。在这地势起伏不平的杨家堂,20余幢清代土木结构的民居依山势逐层而上,构成了一个宏大的建筑群落,是松阳县极具代表性的阶梯式古村落。

村头那棵古老的大樟树,默默地诉说着村庄的悠久历史。

我们将车停好后,随即探访宋氏宗祠。

这座富含深厚历史底蕴和文化内涵的宗祠,静静地坐落在杨家堂村的中心地带,犹如一位饱经风霜的老者,向我们诉说着过往的点点滴滴。

关于杨家堂村及其宋姓的起源,在《京兆宋氏宗谱》中有着详细的记载。宋氏的先祖来自西安(古称京兆,即古都西安及其附近区域)。宋濂,乃唐代名臣宋璟的第25代子孙,他作为浦江的开基祖先,其孙宋可三因绾丝藤之缘,迁居至松阳县三都乡的呈回村。宋可三的第八代世孙宋显昆从呈回村迁居至此,开启了杨家堂的新篇章。

据相关记载,1655年前后,宋显昆见杨家堂林木阴翳、山势崎岖,是绝佳秘境,便于顺治年间迁居至此,历经350余年的繁衍生息,逐渐兴盛。至晚清时期,杨家堂人利用丰富的木材资源,制作筑土墙的工具,销往丽水、青田、温州等地;农闲时,又为县城居民筑土墙建屋;还有人将木材贩运至温州、杭州等地,逐渐积累了财富,在宋显昆当年刈茅结庐的山坡上,建起了层层叠叠的房屋,成为聚族而居的宗族村落。

而宋氏宗祠始建于清乾隆五十二年(1787),历经风雨洗礼,后在民国十三年(1924)得以重新修葺。它面朝东方,背倚西方,整体布局为长方形,由门厅、正堂及两侧的厢房共同构筑成一个典型的四合院式结构。步入宗祠,首先映入眼帘的,是位于其西侧的一座小院。院墙的墙基由卵石精心堆砌而成,高达三米有余,显得既坚固又古朴。朝南敞开的院门,犹如一道穿越时空的门户,引领着我们步入那段遥远的历史长河。

宗祠的主体建筑为二进三开间二厢的单檐泥木结构,屋面采用硬山顶式样,马头墙高耸入云,阴阳合瓦铺就,展现出独特的建筑美学。走进明间,壁龛中绘有太公威严庄重的画像,仿佛在默默守护着这片土地和族人。雄伟壮观的八字门墙前,是宽阔的院道,两侧矗立着一对旗杆石,它们见证了宗祠的辉煌与荣耀。

在中轴线上,四扇高大的木质大门巍然屹立,每一扇门都承载着厚重的历史与文化。檐柱上的牛腿雕刻栩栩如生,青松、人物以及曲线纹与花卉等图案交相辉映,彰显出匠人的精湛技艺和对美好生活的向往。这些雕刻不仅具有极高的艺术价值,更是对宗祠历史和文化的生动诠释。

徜徉在宋氏宗祠之中,我们仿佛能够听到历史的回音在耳畔久久回响。这座宋氏宗祠,不仅是宋家后人心灵的栖息地,亦是中国传统文化与家族情感深厚积淀的象征。它历经世代沧桑,见证了无数生命的起伏与变迁,同时也寄托着族人对明天的憧憬与希冀。

如今,这座宗祠已成为三都乡廉政教育示范点和宋氏家训馆,蜕变为宝贵的文化遗产与热门的旅游目的地,吸引着四方游客纷至沓来。宗祠内部,一间摄影工作室正忙着为游客捕捉永恒的瞬间,使他们得以在镜头前领略古建筑的风华绝代,感受那份沉甸甸的历史与文化的分量。

二

在村南,一条清澈的小溪悠然东逝,为村庄平添了几分灵动与清逸,犹如大自然以细腻的笔触,绘制出一幅迷人的田园风光。

杨家堂的古建筑群,依山势而建,错落层叠,古民居随着蜿蜒的村道逐级升高,仿佛历史的阶梯,延伸至天际。村落中,房屋高低错落,落差有二至三米,整个建筑群绵延高达二百米。一排排翘角飞檐的马头墙间,精美的壁书壁画俯拾皆是,它们大多面朝西方,顺应山势从山脚一直延伸到山腰,引领着人们穿越时空,品味那份古朴与安详。这些民居以泥木结构为主,屋顶覆盖着青瓦,马头墙高耸挺拔,气势恢宏,每一处细节都彰显出清乾隆至道光年间工匠的精湛手艺与深厚的文化底蕴。

然而,如今仍居住于此的村民已寥寥无几,不足四十户人家。部分房屋因年久失修而空置、倾颓,另一些则被改造为现代化的山景民宿。步入那些荒废的庭院,随处可见的学报、官报,虽已破败不堪,字迹模糊,但仍能感受到其深厚的文化底蕴。

村口那两棵历经三百年沧桑的古樟树,似是两位忠诚的守护者,巍然屹立,枝叶繁茂,遮天蔽日,为这座古村落增添了几分神秘与庄严,宛如低语着陈年往事。

一只逍遥自在的犬只摇摆着尾巴,欢迎着每一位访客的到来……此处的一切均显得那般恬静、安宁,洋溢着古朴与闲适的气息,和谐且雅致,勾勒出一幅天人合一的田园风光。

村中的老一辈代代相传,言及这两棵樟树乃是一对夫妻树,枝叶相互缠绕,紧紧相依,恰似情深意重的伴侣,相守不离。它们历经杨家堂的世事更迭,承载着村民们的记忆与情感。每当朝霞初露或夕阳西下之时,古树之间光影交错,更添一抹神秘与浪漫的色彩。这两棵樟树不仅是大自然赋予的瑰宝,更是杨家堂村的文化图腾。它们默默地守护着这片热土,目睹了村子的兴衰起伏,成为村民们心中永恒的印记与自豪。

杨家堂村,自然风光如诗如画,古朴典雅的古民居与之交相辉映,共同构筑了这片土地独特的韵味。这里,成为艺术家们寻觅灵感的圣地,他们或挥毫作画,或定格光影,将这份宁静与美好永远镌刻于作品之中。

三

在杨家堂,仿佛置身于一幅生动的历史长卷,每一处景致,每一块青瓦,都在诉说着往昔的辉煌与沧桑。这是一个令人心驰神往的地方,在这里,自然之美与人文之韵交相辉映,共同编织出一幅远离尘嚣、宁静祥和的美好画卷。

杨家堂,这座深受传统文化熏陶的古村落,其深厚的历史底蕴在《宋氏宗谱·家训》的字里行间得以淋漓展现。家训中,先辈们谆谆教诲:“勤勉需及时,节俭宜适度。”勤俭之道,被视为家族兴旺、事业有成的基石。在这片土地上,士农工商,各遵秩序,勤勉不辍,共同书写着各自领域的辉煌篇章。

慢步在古民居时,我们可以看到,杨家堂村1号,被称为“顶头堂”,为宋起艺之故居,宋起艺曾就读于最高国立学府。2号宅邸大门之上,题写着《程子四箴》,且保存完好。此外,2号宅邸天井南北两侧,还刻有乾隆皇帝的七言古诗。4号宅邸大门之上,镌刻着朱子治家格言。6号宅邸的墙体上,绘有春夏秋冬四季之景。

徜徉在古民居之间,抬头仰望,墙头上墨书格言映入眼帘,如《孝经》《朱柏庐治家格言》等,字里行间透露出古人的智慧与教诲。其中,“一粥一饭,当思来处不易;半丝半缕,恒念物力维艰”之句,更是深入人心,提醒后人珍惜资源、勤勉持家。这些格言警句,不仅镌刻在纸上,更深深烙印在杨家堂人的心中。

这些墙体文化,无一不彰显出杨家堂祖辈们对文化教育的重视,以及对生活与艺术的独到追求。正因如此,杨家堂这片土地上,孕育出了众多才子。

杨家堂村,一个深受传统文化浸润的古雅村落,自古以来便将教育与学习奉为至上之追求。据《京兆宋氏宗谱》的珍贵记载,早在光绪二十七年(1901),这片土地上便涌动着教育的春潮——村民们纷纷解囊相助,共同筹资创办了迪德小学。这一壮举,不仅早于县立毓秀小学的创立四年之久,更是在全县教育领域独树一帜,成为最早创办的小学之一。知县张纲闻此佳讯,对宋企庠致力于地方教育的义举钦佩不已,特赐“泽流桑梓”之匾额以表彰其功绩。同时,对于宋企祁慷慨捐出祖传学租以赞助办学,并成功主持学堂事务的崇高之举,也赐予了“化启文明”的匾额,以此彰显其德行与贡献。

自道光年间以来,杨家堂村文风昌盛,人才辈出。据统计,国学生、邑庠生等文人雅士多达三十余人,他们在这片土地上积淀了深厚的文化底蕴。

光绪三十一年(1905),科举制度被废除,新式学校如雨后春笋般纷纷涌现。杨家堂的宋姓子弟更是紧抓这一历史契机,纷纷考入浙江省立第十一师范学校及各等师范讲习所、师范传习所,人数竟达二十七人。这些杰出的学子们,犹如杨家堂天空上的繁星点点,为后代照亮了求知的征途。这些杰出的人才,不仅是杨家堂的荣光,也是整个村庄引以为傲的希望与象征。

杨家堂,这座承载着厚重历史与文化的村落,正以它独特的方式,传承着中华民族的优良传统。在这里,勤俭与读书并重,成为杨家堂人永恒的信仰与追求。

黄墙映衬着黑瓦,巍峨的马头墙在翠绿的山谷中若隐若现,这座古老的村落如今已成为历史的见证,仿佛农耕时代逐渐远去的身影。

杨家堂古村,以其黄泥墙与黑瓦片,巧妙地利用当地资源,体现了人与自然和谐共处的生活哲学;生态保持良好,村中难觅现代建筑的痕迹,村外的山林依然郁郁葱葱,未被破坏。然而,与山西大院的雄伟壮观和皖南徽宅的精雕细琢相比,杨家堂古村落显得规模较小,房屋略显简陋。它更像是刚从田间归来的农人,手脚和衣物上还残留着泥土的痕迹,质朴而真实。