太湖西岸,竺山以西,有一座古老而又美丽的千年古镇,即周铁镇。我生于斯,长于斯,脑海深处,留下了许多关于故乡老街的难忘记忆。

记忆如风,轻轻地来,悄悄地去,带着游子无限的爱恋与遥远的思念。

这是一座充满人文色彩的桥。

该桥由全花岗岩巨石砌筑,箱梁框架结构,是镇上最古、最大、最长的桥。它横跨横塘河上,方便一代又一代的周铁人两岸来往。

桥的得名,有周朝“铁官说”,还有“铁匠捐赠说”。

多少年来,周铁桥与周铁人相生相伴,桥上桥下形成独特的风景。

以前,每到汛期,因桥下水流湍急,南北形成尺余落差,北面逆流南上的船只行驶困难,所以常出现撑篙摇橹加拉纤的场景,有时甚至有数十民众帮船家拉纤,甚至用“绞关”拉船。

每至夏日傍晚,桥栏上坐满了乘凉的人。他们摇着扇子,或嚼着蚕豆,或嗑着瓜子,东说阳山西说海,天南地北侃大山;或指着城隍庙的大白果树上空群飞群舞的“蠓虱子”,为是虫群还是冒烟而争论不休。

桥是我们这帮“小皮精”玩水的天堂,或从桥上跳水,或在水中打水仗,或不顾挨骂挨打“吊轮船”,调皮快活的笑声伴着轮船的马达声穿过桥洞,飘散在横塘河上空……

家齐是我的世邻,我们从小生活在一起,现今都已步入老年,当我们谈起周铁桥的前世今生,依然历历如昨。

周铁桥,跨越千年的桥,写满沧桑的桥,也是连接故乡与游子心灵的桥。

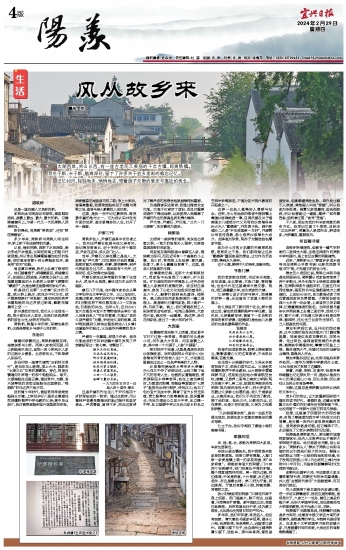

东沿河

横塘河穿镇而过,周铁桥横跨东西,连接东街与小街。两岸人家枕河而居,河上帆船结队而过,呈现一派小桥流水人家的江南水乡景象。出东街向北,下桥埠便入东沿河。

东沿河有一座清代建筑“古帆轩交易行”,是当年马山杨梅,渎上大米、蔬菜和“太湖三白”交易的集散地。旁边,即是古镇通向外界唯一的那个轮船码头。每天,太湖渔船在这里云集,通往常州、无锡、宜兴城等地的货客运班船在这里接驳,“啪啪啪”的马达声不绝于耳。

我的青少年时代,曾经常同母亲乘班船到分水墩,上岸后步行八里多去看望在武进漕桥振声中学任教的父亲;高中毕业前夕,我亦曾乘班船到宜兴城里参加体检,顺便看望在城里读书的二哥;考上大学后,每逢寒暑假,我便乘班船来回于无锡与周铁之间,备尝与亲人聚散的人间甘苦。

这里,是我一生中记忆最深刻、感受最丰富的地方之一。它为我认识并走向外面的世界、追求更精彩的人生,打开了另一扇窗。

尹家三代

周铁多名人,尹瘦石是其中佼佼者之一。我关注尹瘦石故居与他父亲有关。我记得东街面北、近十字街头有个理发店,尹家在店后,须从店门出入。

当年,尹瘦石父亲在镇上是名人,大家称他“尹代表”,可见居民对他的尊重。我那时曾为领粮票、布票、煤球票等,到尹代表家里去过几次。里面虽有个天井,还有花坛,但只觉得光线很暗。

尹瘦石就在这样简陋的环境下生活长大,然后外出闯荡,最终成为杰出的书画家。

瘦石儿子汉胤,在中国作家协会从事文学创作及文学学会工作。2022年年初,我通过微信,将我创作的以尹瘦石为主角的《古银杏树下那位银发老人》一文发给他,引起他的关注。当年9月,应FM96.1宜兴交通台与宜兴市博物馆联合举办“名人后裔说名人”节目的邀请,汉胤以“我的父亲尹瘦石”为题,讲述他父亲的故事,其中特别提到父亲将古银杏树绘入《乡情》这幅画作的经过,以及画作所寄寓的思乡之情。

尹瘦石一生擅画,却很少作诗。我在汉胤给我的节目讲话稿中意外发现了尹老曾经写过一首七律。诗篇如下:

融乐天伦忆青城,

厄运无端风雨生。

阿爷穹荒遭贬谪,

祖孙陋巷依怜情。

休怨旧梦尘缘断,

却喜文章落笔成。

三世一门三骏骨,

奋蹄飞鬣好长征。

一九九四年五月廿一日

胤儿四十感怀 瘦石

这是尹瘦石先生在儿子尹汉胤四十岁时写给他的一首诗。通过这首诗,可以看到尹老遭受磨难后的豁达胸怀和坚定信念。尹老善画,留诗不多,因此这首诗对了解尹老的思想性格就显得特别重要。

为准确读识这首诗,我通过微信求证汉胤。汉胤不仅肯定了读识,而且对重要词语作了精当诠释,让我更深入地理解了尹瘦石先生的崇高品质和博大精神。

尹代表、尹瘦石、尹汉胤,“三代一门三骏骨”,在古镇传为美谈。

闵家场

北街有一条狭窄的巷弄,向东走出弄堂北拐,一宽大的场地扑入眼帘,它便是隐居老街的闵家场。

闵家场东南西都是白墙黛瓦人家,唯独朝北面河,而且近河有一个高高的小土墩。我小时,常爬坡上去玩耍、看风景。玩累了,便小心翼翼沿坡滑下。这里,是我儿时登高的乐园。

我清楚地记得,在那个大炼钢铁时代,闵家场中央竖起了小高炉,炉火旺旺。矿石堆在竺西中学操场上,还夹杂有镇上人家捐来的废铜烂铁。我当时正读高中,参加了公社文化站组织的宣传队,五六个人,敲锣打鼓到各处宣传,很积极。晚上就住在闵家场南面的一幢二层楼上。高音喇叭对着闵家场,同小高炉一样,日夜不歇。晚上,我们便随夜班工人到东街饭店吃夜饭。吃完已是深夜,大家很兴奋,竟没有一丝睡意。就这样,我们在闵家场,度过了一段火热的岁月。

大园里

古镇南街其实称不上街道,我印象中它只不过是一条弄堂。弄堂的尽头是条小河,河外是大片农田。河东是镇上人家,其中有一个大园子,人称“大园里”。

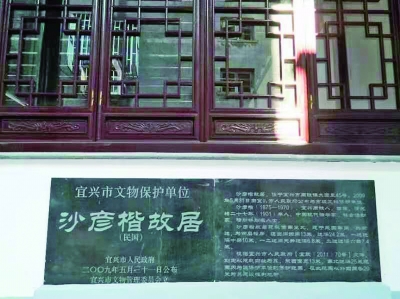

那时我并不知道,这里是鼎鼎有名的沙彦楷故居。后来读到同乡作家乐心《沙彦楷有风骨的传奇人生》一文,才知道这里曾住过这么一位名声响亮的大人物。

沙彦楷究竟给故乡带来多大荣耀?乐心在文中作了详细记述,让我了解了他不凡的传奇人生。他曾抗议曹锟贿选,愤然辞职回乡侍奉老母;他在上海当律师时,为营救沈钧儒、邹韬奋等救国会“七君子”挺身而出进行辩护,伸张正义;他为了创办宜兴完全中学,聘请了宜兴乡贤任凤苞、贾士毅等实力派筹集资金,组织董事会,先后为建设公立宜兴中学、私立精一中学、私立登辉中学以及自己家乡的私立竺西中学等奔走,不愧为宜兴现代教育的开拓者之一。

这样一位名人值得后人尊敬与纪念。近来,乐心在给我的微信中提到镇上筹建沙彦楷故居一事,且再次提及关于储南强女儿储烟水代父书写的沙彦楷母亲孙太夫人“懿德碑”,并发图于我。碑中称储沙二人是“平生故里第一交好”,并盛赞沙母言传身教,悉心培养沙彦楷长大成才。此碑甚为珍贵,现存于无锡陆姓收藏家手里。

我为乐心对故乡执着的关爱肃然起敬,信息来之不易。我们都有能让这块“懿德碑”重回故里的想法,让它作为历史文物,得到永久保存。

这个心愿,期待不久的将来,能够实现。

书香门第

我的老家就在西街,邻近毕氏祠堂。百年老屋,坐北朝南,木板门窗,青砖铺地,世世代代在这里演绎兴衰交替。现在,我已是耄耋之年,成为老家的大辈。

父亲精心设计的诗与照片,同停摆的时钟一道,永远留在了老屋小楼的东墙上。

我父亲经历了新旧两个社会,新中国成立后,曾在武进漕桥振声中学任教。退休后,父亲喜爱写诗,曾留下一本自制的封面发黄的诗集。《钻婚颂》是他给儿孙最后的也是他最得意的作品。

钻婚颂

风雨共舟六五年,

白头偕老称心愿。

儿孙绕膝承欢笑,

四世同堂福寿全。

我每次回老家探亲,都要上楼面壁而立,默默读着亡父的这首遗诗,不由思如潮涌,百感交集。

在生活十分拮据的年代,父母含辛茹苦抚育子女,供我们读书立业。父亲赴武进漕桥振声中学任教后,让大哥接手管理西新书店,送姐姐远赴哈尔滨读航空技校;接着,又培养二哥考上南京工学院(现为东南大学),第二年,鼓励我考南京师范学院(现为南京师范大学),进大学读书。而最让父亲称心如愿的是,我儿子继承家业,从南师毕业,我们父子先后当了教师,接了他的班。祖孙三代,以教师为业,这在周铁,也是少有的家庭,父亲为之而感到骄傲。

“儿孙绕膝承欢笑”,是他一生经历动荡生活后,安居在家乡老屋欢度晚年的真实写照。

伫立于此,我似乎闻到了漫溢小楼的幽幽书香。

家族祠堂

毕、陆、杨、沙,被称为周铁四大家族,毕家位居首位。

毕姓分居古镇各处,其中西街是毕姓家族的聚居地。西街口原有围墙,入墙门第一家便是镇上唯一的家族祠堂,即“毕家祠堂”。祠堂前有很大的照壁,门口有两个石狮蹲守,进门有高及半身的护槛。整个祠堂建筑共两进。第一进为过道,两边侧厢;中间是明堂,十分宽敞,左边是口老井,右边是棵古树。第二进为厅堂,两边侧厢。厅堂后有露天小院,种植芭蕉、常青树之类。

我小时候经常到祠堂门口骑在石狮子身上玩耍。因门槛高大,跨不进去,往里看,只觉得空旷肃穆。新中国成立后,祠堂已经衰落。后来祠堂划归中学,成为教工宿舍,从此再也没有昔日的庄严风光。

多年来,我打听宗谱,寻觅名人,但没有线索。清代著名书画家毕臣周,据乐心介绍,他原姓周,母亲周铁人,远嫁浙江湖州。因舅父膝下无子,他自湖州过嗣周铁舅父膝下,改姓毕。原叫毕承周,意思是虽姓毕,但承载着周姓血脉。因外姓过嗣不入宗谱,背地里人叫他“野猫”,所以他改为毕臣周。虽舅父家很富有,但他很孤独,所以他曾画过一幅画,题诗:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”故号“笠渔”。

不久前,朋友向我打听毕家祠堂的具体方位。我凭记忆画了个草图,且标注“立此存照”,希冀后人承续先志,耕读传家,光宗耀祖,重振族风。

竺西图书馆

老街多明清建筑,但曾有一幢气宇轩昂的二层西式大楼,坐落在西街外的周铁中学校园内,是上世纪古镇的明星建筑。

近来,“周铁桥头人”群里许多老乡追寻当年周铁公共图书馆(也称竺西图书馆)的下落,才知道它的前世今生。

群友竺小老回忆说,周铁公共图书馆是在民国年间,周铁镇以闵家场荒地卖了两千多银元,另外由地方士绅商店老板募捐,在周铁西街外建起来的,它是五开间西式楼房,里面的书与设施都是地方上捐建的。上世纪40年代,县文教局还派了两位管理员前来负责管理。大楼阳台前往西六七米有一纪念塔,上面竖有三块功德碑,记载着捐建者的姓名。当年我曾与童年伙伴爬到塔上去看上面的字,我视力不好,看不大清,只知道三块碑分别是汪寿保、程西民、汪兆生三位老先生写的。这三人都是我的邻居。

群友听声回忆说,五开间的西式楼房,正中北侧的阳台由四根水门汀圆柱擎挺着。地面是红色碎花磨矾石,非常光滑。走过阳台,偏西是较宽阔的木质楼梯,楼梯扶手滑溜讲究,攀着它可登上二楼。整体建筑大气,先辈们当年的创新创业精神,值得后人怀念。

群友李锡芬回忆说,此图书馆后来移作他用,一度作为周铁中学教师办公室,1984年前后才拆掉了这幢楼。

接着,天健、明明、王淑萍、张菊芳等相继翻出记忆深处的一页,描绘以楼房为中心的周边假山小池、民众戏院、民众茶社以及民众体育场等等。

无疑,这里应是周铁镇当年民众活动的文体中心。

老乡们的热议,让大家重新回到那个难忘的读书时代。遗憾的是,这幢含有厚重文化价值的历史遗存没有被保留下来,也没有留下一张照片记录它的非凡样貌。

我想,这座建于民国时代的西式楼房,体现了筹建者向西方学习先进文化的智慧,是古镇一批先行者思想觉醒的见证。虽然被拆甚是可惜,但它精神不灭,永远留在了父老乡亲美好的记忆里。

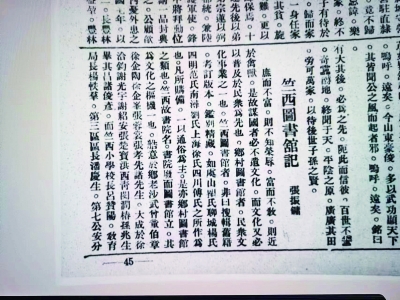

张振强是周铁章茂人,原无锡市城建档案馆馆长,他夫人王淑萍毕业于南京大学西班牙语系。他们虽居住无锡,但心系家乡。“周铁桥头人”群关于周铁公共图书馆的热议引起他们极大的关注。振强以他的职业习惯一头钻进网络和故纸堆,终于发现在民国22年3月出版的上海《光华附中》(半月刊),刊登有张振镛撰写的《竺西图书馆记》。

该期刊由国学大师、书法章草大家王蘧常题写刊名,同期还刊有徐志摩遗墨,并入选“全国报刊索引”大型数据库,可见其非凡地位。

竺小老据棠下崇本堂张氏家谱记载,进一步证实振镛是字,姓名应是张载铭,是炳泉长子,六房三十一世孙,曾任上海圣约翰大学、光华大学国学讲师,后任湖南师范大学国学教授,生于光绪21年,卒缺。

张振强不无感慨地说,张振镛的成就是多方面的,他著有中国文学史方面的多部著作,是钱基博的学生,与钱钟书是好朋友。应该是个文学或国学方面的前辈大家,只是随着时间的流逝,大师远去的背影渐渐模糊了。

周铁老街

沙彦楷故居

张振镛《竺西图书馆记》