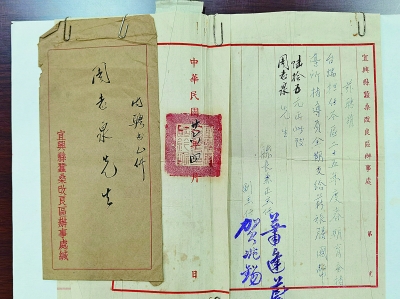

周志泉:心系百姓 舍生忘死 在宜兴高塍镇,有一个以革命烈士名字命名的村庄——志泉村。这个朴素的名字背后,承载着一位共产党员的赤诚之心,记录着一位“好好先生”的为民情怀,更铭刻着一位革命志士的壮烈牺牲。 他,就是周志泉。 1904年,周志泉出生于高塍鸦露栖村一个贫寒的秀才家庭。1932年,他考入吴县蚕桑训练班后,受聘为赋村济农蚕种场的蚕桑指导员。在走村串户的工作中,他深切体会到百姓的辛劳穷苦。他在村上办起了“老人会”和“储蓄会”。加入“老人会”的老年人,每人每年交半元会钱,待去世时由“老人会”负责出钱安葬;“储蓄会”则发动大家把省下来的零钱储蓄起来,会员有困难,可向“储蓄会”借钱。“老人会”和“储蓄会”的建立帮助了不少村民,深受百姓欢迎。 1940年初,新四军派遣数批干部大力开辟太滆地区,周志泉的抗日抱负和乐为群众办事的精神,受到新四军干部的赏识,同年他被批准加入中国共产党。入党初期,组织让他担任鸦露栖村的保长,要他明里应付敌人,暗里做抗日工作。不久,周志泉被任命为赋村乡抗日民主政府副乡长,较好地完成了党交给他的减租减息和支前扩军工作,打开了赋村乡的抗日斗争局面。 熟悉周志泉的人都知道,他有一件褪了色的蓝洋布长衫,穿了一年又一年,补了一次又一次,白天当衣,晚上当被。同志们都劝他换一身新衣裳,他却总是笑笑说:“为什么要换呢?穿旧的比穿新的舒服,一点不用当心。”周志泉为何如此节俭呢?是没有钱吗?他经手的钱款是用麻袋装的,有时还带着几根金条,但他说,这是人民的血汗钱,是筹集起来用于抗日事业的,一分钱都不能动用! 周志泉一直坚守在革命的岗位上。新四军北撤后,他奉命原地斗争。不幸的是,在1946年除夕夜,周志泉等人的行踪被敌人发觉。他为了掩护同志们撤离,只身一人孤军奋战。他冲出大门,跑动着向敌人猛烈射击。中弹后,他忍住剧痛,从芹菜地里爬到一个坟堆旁,艰难地把随身携带的记事本和机密文件撕成碎片,搅在烂泥里,把党员和战士名单嚼烂吞下肚去。敌人扬言,搜不出周志泉就要把全村人处死。周志泉用尽全身力气站起来喝道:“周志泉在此,不要冤打老百姓,有种的冲我来!”敌人向他射出无数子弹。周志泉牺牲后,敌人用铡刀铡下了他的头颅,先后悬挂在宜兴城中的蛟桥上和高塍的中心桥上示众。 周志泉把一切献给了国家、献给了人民,他虽死犹生,给家乡树立了一座不朽的丰碑。 【红色藏品】蚕桑指导员聘书 周志泉当上蚕桑指导员后,更体会到百姓的辛劳穷苦。