小时候,我有个简单的愿望,盼着经常能吃上河鲜,不枉出生在鱼米之乡。所幸,小村的渔网让我得到了基本满足。踏上生活的道路,我虽然离开家乡,但从小心底里的追求,还一如既往。记忆里,那些捕鱼人的样貌故事,也常会在脑海里亮起。

小村的渔网

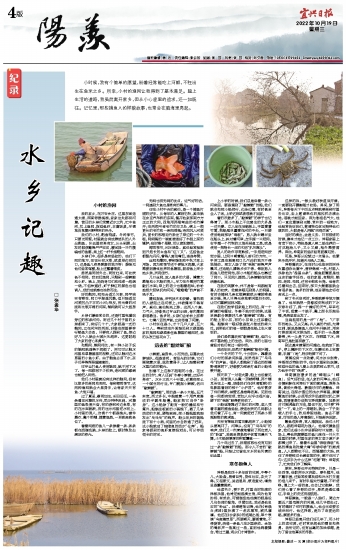

我的家乡,在万石余庄。这里东面连通太湖,西面衔接滆湖,家家住处都有河塘。昔日的乡亲们凭着近水之利,忙中偷闲,扛上渔网,捉些鱼虾,丰富饭桌,尽情地自享着河鲜带来的快乐。

我们的小村,耙鱼特盛。冬闲季节,只要无雨雪,村里就会有成群结队的人外出耙鱼。队伍里有男有女,从头到脚,出发时都穿戴得严严实实,腰间挂一只竹篾编成的鱼篓,肩上扛一杆长柄耙网。

乡亲们中,很多是有经验的。他们下网的地方,往往长有水草,或者岸边有凹口,这是鱼儿容易聚集的地方呀!难怪见他们经常弯腰,脸上还露着微笑。

虽然是同时外出、同时归来,可收获各不相同。我初扛渔网,只耙到一些鳑鲏和小虾。晚上,妈妈将它们和炖菜一起烧一烧,不但味道好,虾子鲜红的颜色也很诱人,我的成就感也油然而生。

好的耙网,网兜合适又匀称、网竿结实有弹性、网口平服显沉稳,但只能适应河底凹凸不平的小河;相反,有光滑的河底和比较开阔的河面,耥网就可以大显身手。

乡亲们最经常去的,还是村里电灌站旁边的那条河沟。附近几个村子里的乡亲都来了,有好几十个,大家都是一式的耥网,立在河沟的两面,好像在那里要举行耥鱼大会战。只要有人捉到了鱼,旁边好几个人就会大喊大叫起来。这更鼓起了大家的信心和勇气。

和耙网、耥网相比,有一种小孩子玩的触网就显得不起眼了。用它可以触水沟里和草塘基里的泥鳅,还可以触河边水草里的小鱼小虾。由于触鱼必须下水,孩子们弄得浑身湿漉漉的。

可专业打鱼人使用触网,就不用下水了。每一网都有不少收获,连河底的螺蛳也能进入网兜。

我们小村里竟没有这样的触网,但有比较多的赶网和兜网。每到梅雨季节,这两种渔网就会大显身手,让每家天天有鱼、大饱口福。

过了夏至,暴雨如注,禾田汪汪,一条条通往河塘的水沟,雨水哗哗流淌。河塘里的鱼极度兴奋,有的游到河边食草,有的在水面跳跃,有的往水沟里逆水而上。小村里的男人,仿佛个个都是渔夫,套件蓑衣、戴个雨帽、提着渔具,一早就各就各位了。

看着网底的鱼儿一条挨着一条、条条都在活蹦乱跳,乡亲的脸上,顿时焕发出满足的容光。

兜网也有兜网的优点。运气好的话,一网逮到大鱼也是常有的事儿。

住在小村中央的奚伯,是一个捕鱼打猎的好手。从每年的入夏到初秋,奚伯就在余庄汽车桥的东面,铺开他家那面方方正正的大网,四角用两根弯曲的毛竹撑开;在两根弓背毛竹的交叉处,绑上一根更长的毛竹和一条网纲绳;将网沉入河底后,更长的那根毛竹抵住了岸边的一个木桩,网纲绳的一端直接连好了木桩上面的辘轳;临时搭个草棚,可以遮阳避雨。

梅雨季节,河水湍急。奚伯经常能扳到尺把长的白鱼和“红丫叉”。这些鱼全都银光闪闪,看得人直张嘴巴,连连夸赞。

丝网和撒网,要到端阳和中秋才派上用场。因为那季节还不便抽水起塘,大家需要到集体放养的鱼塘里,捉些鱼上来分给乡亲,庆祝佳节。

几口丝网,放入鱼多的大荡。撑着大菱桶和小木船的男人,尽力在外围用竹篙敲打水面;岸上的老少也跟着起哄,纷纷捡起大泥块扔向河间,“公式公式公式”的声音不绝于耳。

撒网捉鱼,讲究技术和安静。看热闹的人被阻止在河埂上,并被嘱咐不得有声。奚伯、高伯轮流上阵。这两人个高、力气大,好像受过专业的训练,每次撒网都很稳当。鱼多时,乡亲们会纷纷上前帮忙。七嘴八舌的声音,立刻传遍了河塘。

小村实在是小,才十几户人家,五六十口人。等到我在外面能见到太湖里船家的拖网和湖滨承包鱼塘里的踏网时,我的头发已经花白了。

远去的“敲鳑鲏”船

小鳑鲏,扁身体,小而灵活,总喜欢成群结队,很是悠闲。有阳光的时候,它们围绕着水草,扭动着身子,让人能看到清水里闪动的银光。

别看不上这种不起眼的小鱼。在过去的时代,有人还说“冬春小鳑鲏,正好补身体”。水乡三百六十行里,还真有那么一个谋生的行当,专门捕捉小鳑鲏,名曰“敲鳑鲏”。

“敲鳑鲏”,用的是一条小木船,五尺来宽,两丈多长,中舱盖着一个用芦席搭成的半圆形船篷,船家把它当作“卧房”。这小船除了配有一般的橹桨和竹篙外,船艄坐板前的小隔舱下,搁了几块活动的木板,脚稍踩踩,那小隔舱里就能发出“乓乓乓”的响声。船头往后的隔舱底下有个小洞,河里的水自然通了进来,这小舱就成了能储鱼的活水“仓库”。船家将捉到的鱼虾直接投进去,可以存活很长的时间。

上小学的时候,我们总是沿着一条小河来回。要是遇到了“敲鳑鲏”的船,我们就会和那小船同行,边走边看,有时甚至会入了迷,上学迟到或者很晚才回家。

看的次数多了,“敲鳑鲏”的样子也记得清了。那小木船上干此营生的大多是一对夫妻。女人坐在后艄板上,手里撑着竹篙,把船尾尽量撑在河的中央,一只脚使劲地踩那块“响板”。男人就半蹲半坐在船头上,斜对着河岸,左手提一口赶网,右手握一个竹制的三角形赶鱼工具,或是使用一把稍长一点的木柄“扒灰榔头”。

男人的动作非常熟练,一手把赶网按进水里,让网口朝着船儿前行的方向,一手用工具在距离网口几尺远的地方不停地捣动。那女人除了把“响板”踩得声声震耳,还将船儿撑得步步不停。等到男人把鱼儿赶进网兜,那小木船的船头也靠近了网口。只见网儿提起,几条鳑鲏在网底活蹦乱跳。

在我的观察中,并不是每一网都能有喜人的收获。我曾亲眼见到男人的网里,有时会捕到几条红眼鳑鲏或尖嘴泥鳅甚至水蛭,男人只得无奈地朝河里抖抖网,让它们重新回到水里。

在我们放学回家路上的河边,有一个新建的电灌站。冬春不抽水的时候,这里早晚都会聚集好几条“敲鳑鲏”的船。有的船上有小孩,有的小孩背上还系着红绳。船艄有一眼好像是缸爿做成的柴火灶,说明他们的每一顿都是在船上生火做饭的。

我们虽然喜欢那“敲鳑鲏”船,但内心却不喜欢船上的生活。因为,我的心里也曾经对他们有过一些怜悯。

我成年后,依然对“敲鳑鲏”船有兴趣。

一个冬天的下午,十分阴冷。靠着我们小村的那条河浜里,突然传来了“乓乓乓”的声音。很多人都跑到了荡边的那棵野海棠树下,好像要为那条打鱼的小船鸣锣开道。

那天来了一对老夫妻,船上也没看见小孩。那老男人头戴一顶破棉帽,两个帽耳朵往上一翘,活像我们在《林海雪原》的电影里看到的那个“小炉匠”。他尽管穿了件旧棉袄,袖管还是卷得老高。见到他每一网都有进项,老妇人似乎也很兴奋,脚下的“响板”踩得更有劲了。

小船逐渐靠近了我们的河埠,老人凭着丰富的捕鱼经验,接连收获的几网都让我们看了开心,有一网竟赶进了两条小酒瓶般粗的痴虎鱼。

天空有稀疏的雪花飘起来了,小船掉头要离开了。河埠头,没有了“乓乓乓”的响声,我们又一次清楚地看到了两位老人的“卧室”,我甚至想象起半夜雪花漫天飞舞,小木船被厚厚的积雪覆盖……

几十年过去了,我眼前再也没有见到过一条“敲鳑鲏”的船。那令人不舍的“敲鳑鲏”船,只能让它留在水乡民俗风情的纪念里!

寒冬摸鱼人

坤哥是我四十多年前的邻居,中等个儿,大脸盘,眉清目秀,身体壮实,功夫了得;又很斯文,说话温和,敬老爱幼,嘴角总是露着微笑。

他读书少,要不然,村里当时热演的样板戏里,他肯定能担演主角,因为他有扮相、有武功,可惜剧组给他演的都是没几句台词的配角。尽管如此,我还是他忠实的“粉丝”。我清楚地记得,他在《奇袭白虎团》里扮演了一名志愿军,威风凛凛。他还在《沙家浜》的结尾出场,单个表演“乌鱼缠茭草”,两腿朝天,腰部着地,不停旋转,活像一条鱼儿在水里跃动。全场的喝彩声一浪高过一浪,直到他绕着舞台,转过三圈,观众们才肯罢休。

这样的戏,一般从栽好秧苗后开演,一直要到开镰割稻才收场。其间,除了雨天,坤哥每天下午四五点钟就要赶到村里去化妆,坐上邀请单位的拖拉机去演出地,很晚才能回家。因为剧组名气大,他们一直应邀演到无锡、常州的一些地方。他经常告诉我们,邀请单位夜间招待他们演员的,大都是每人两碗“肉笃烂面”。

当时的演出,全是义务。只有排练的时候,集体才给记一点工分。坤哥家里上有老下有小,特别是爱人第二胎生养的一对双胞胎儿子,又小又瘦,格外需要营养。因此,坤哥家的经济经常捉襟见肘。

可是,坤哥从没皱过一点眉头。他素来乐观开怀,知道天无绝人之路。

坤哥喜欢水,在当时公社组织的民兵负重游泳比赛中,曾获得第一名,村里人戏称他为“浪里白条”。捕鱼捉蟹更是他业余的拿手好戏。他的家里,有耙网、耥网、赶网、兜网,还有长钩和长笼。他每次扛着网出去,回来时,那只大窠篓里就会有很多鱼。鱼多的时候,他总要给左邻右舍送上一点。

到了冬天空闲时,坤哥就要寻地方摸鱼了。他早就把一身橡胶皮制成的下水衣修补好了,择一个晴好的天气,早早吃了午饭,担着一个挑子,戴上那长耳拖沿帽,晃晃悠悠出发了。

当扁担用的是一杆“丫枪”。 “U”字形的枪头,又尖又亮;齐人高的竹柄,光滑红润,据说是摸鱼人在河中开路时,用来打探前面河水深浅的。担子的一头是窠篓等,另一头是下水衣。在哪里下水,坤哥早已是肚里有数了。

到达基本满意的河滩边,他就放下挑子,穿上臃肿的下水衣,在腰间系上空窠篓,手握“丫枪”,轻手轻脚下河了。

周围没有一点动静,河水冰冷刺骨。坤哥那双特别的手,在冷水里到处抚摸。那些冷血的鱼儿看上去居然那么乖巧,成为他手中的“俘虏”。

坤哥摸到最多的是“鲫眼头”(鲫鱼)。运气好的话,在人家的河埠头,他还会摸到躲在河埠石下面的痴虎鱼,浑身乌黑,傻劲大得很。最难对付的是鳜鱼。坤哥说过,在深水荡边的浅水芦苇里,摸着鳜鱼的时候,必须用双手迅速把它扔上岸滩,再慢慢想办法把它弄进窠篓。如果用对付痴虎鱼的方法,捏住不放,它只要“哗啦”一下,背上的一排硬刺,就会一下子刺破人的手心,然后挣脱逃跑。鱼去不要紧,可怕的是人疼痛难忍,只能赶快回家。

鳜鱼很珍贵,常人难捉回。我们小村的人,都把坤哥视为强人。他每次摸鱼回家,我们这些小伙伴总要到村口迎接。石场上,等他把窠篓里的鱼儿倒在一只大木盆里的时候,村里在家的男女老少差不多都围过来了。看着木盆里“啪啦啪啦”乱跳的鲫鱼和张着大嘴“呼哧呼哧”的痴虎鱼,人人都赞叹不已。西隔壁的大妈,抓住了坤哥那双长满老茧的手,禁不住问了句:这双手为什么这样“吃硬”啊?坤哥笑了,忙向我们作了解释。

原来,坤哥也并无特殊的手。只是一年四季,他都用冷水洗脸。寒冬腊月,他不戴手套,还经常故意找些和冷水打交道的活儿来干。有时手指关节僵硬,不听使唤,遇上大一些的鱼,也会让它跑掉。我们用心看了坤哥的双手,果然是通红通红,手背上的皮还有些鼓起。

坤哥摸鱼,一般是一人独行。周边方圆五六里范围内的河道,他几乎都去过。有时遇到了邻村的摸鱼人,他会主动要求结伴而行。他这样做,是为了走更远的路,摸更多的鱼。

坤哥已经离开我们好几年了,可小村上的老邻居,还时常谈起他的善良和英勇。我所记的,没有丝毫的加油添醋,是为了留住他真实的形象。